La International Diabetes Federation (IDF) dentro de su producción periódica de Guías de Práctica Clínica (GPC) ha publicado una para el manejo de las personas mayores con diabetes tipo 2 (DM2).

Como hemos visto, de un tiempo a esta parte, ha surgido la preocupación

por este estrato de edad y prácticamente todas las organizaciones

relacionadas con esta patología han publicado sus recomendaciones. La

IDF, por su parte, y tras su última GPC (Global Guideline for Type 2

Diabetes) del año pasado, no podía dejar pasar la ocasión de profundizar

en esta área específica de la DM2, dado las particularidades de estos

individuos con DM2 relativos a sus características de dependencia,

funcionalidad, fragilidad, comorbilidad, alteración cognitiva/demencia o

esperanza de vida.

Y es que es un tema que adquiere gran importancia pues son conscientes

de que la cantidad de personas mayores de 60 años van a aumentando, al

tiempo que los personas jóvenes van disminuyendo, en los países

occidentales. Así, se calcula que el porcentaje por encima de esta edad

aumentará del 15 al 25% en el 2050, lo que supondrá un reto para los

sistemas sanitarios.

Abordan capítulos relacionados con la calidad de la atención, la

funcionalidad del anciano, la evaluación de los procedimientos que se le

aplican, cribado, diagnóstico y prevención. LA actividad física, la

nutrición, los autocuidados y el autoanálisis glucémico. El riesgo

cardiovascular. El manejo de los objetivos glucémicos, tensionales,

lipídicos, o cuando existe una insuficiencia renal. El cuidado y el

cribado de la visión, de los pies, de la neuropatía. Aspectos relativos a

la vida sexual, de la depresión, del accidente vásculocerebral, de las

hipoglucemias, las caídas, la evaluación y el control del dolor, hasta

llegar al manejo en el final de la vida.

Y es que como puntos importantes debe hacerse una estratificación del

riesgo del anciano DM2 que incluya el estatus funcional, el riesgo de

hipoglucemias, caídas y dolor, estado de comorbilidad y/o fragilidad

(que situan en el 25% de los ancianos) y esperanza de vida incluyendo

los cuidados paliativos.

La primera categoría (cat 1º), en la que se incluyen el anciano

independiente si mermas en las actividades que necesita para su vida

diaria, y que no precisa ayuda externa. En este pueden existir otras

comorbilidades que influyan en el manejo de su DM2.

En la categoría segunda (cat 2º), en la que el anciano es dependiente

por pérdida de función, empeoramiento de su calidad de vida y que

precisa ayuda para sus actividades diarias. Estos tienen riesgo de

ingreso en centros geriátricos. A su vez se dividen en dos

subcaterorías, la cat 2º A, el frágil, que tiene una combinación de

síntomas que incluyen, pérdida de peso, astenia, restricción de la

movilidad y fuerza, riesgo de caídas y riesgo de institucionalización.

Y, la subcategoría cat 2º B, o con demencia, o con alteraciones

cognitivas que el impiden el cuidado de ellos mismos. En estas

categorías se recomienda relajar los objetivos glucémicos, simplificar

los tratamientos, utilizar fármacos con bajo riesgo de hipoglucemias,

educación familiar y establecer estrategias especificas de comunicación.

La última categoría (cat 3º) , o la del final de la vida, cuando la

esperanza de vida es inferior a un año. En esta los objetivos cambian,

se desplaza el objetivo glucémico por el del control del dolor, de la

deshidratación, de la retirada de medicación…que se convierten en

prioridades.

Queda claro, por tanto, que existiría una individualización de los

objetivos glucémicos según el estado funcional del anciano, de la

comorbilidad, del riesgo cardiovascular, de la historia de hipoglucemias

y de las complicaciones microvasculares. Se debe iniciar el

tratamiento con mesura y continuar poco a poco (“start low and go

slow”), haciendo cambios trimestrales. Considerar siempre la retirada de

medicación ante la falta de eficacia, el coste y el riesgo

(hipoglucemia, peso, alteración renal…) de la medicación .

En la cat 1º plantean objetivos de HbA1c entre 7,0-7,5% / 53-59

mmol/mol, e iniciar tratamiento con metformina (MET), a menos que

enfermedad renal o contraindicaciones. Control de la función renal. Las

sulfonilureas (SU) pueden utilizarse si no se toleran o está

contraindicada la MET, pero utilizar aquellas con menor riesgo de

hipoglucemias. Evitar la glibenclamida (glyburide). Los inhibidores de

la dipeptidil dipeptidasea 4 (DPP-4) pueden ser una alternativa válida.

Las glinidas se pueden utilizar si existe una hiperglucemia postprandial

y hábitos alimenticios son erráticos, pero pueden interaccionar con

ciertas medicaciones (betabloqueantes, salicilatos, AINE, macrólidos,

IECA…).

En el segundo nivel se puede añadir una SU a la MET si los objetivos no

se alcanzan. Alternativamente, un inhibidor de DPP-4. Si los

antidiabéticos orales no se toleran valorar la utilización de insulina

basal (ISN b).

En el tercer nivel , se incluye la tripleterapia, la insulina basal

(NPH, glargina, o detemir) o premezclada (bifásica) o los análogos de

los receptores Glucagon-like peptido-1 (GLP-1) .

En la cat 2º los objetivos glucémicos se establecen en HbA1c 7,0-8,0% / 53-64 mmol/mol. En

la subcategoría cat 2º A o frágil el HbA1c podrá llegar a 8,5% / 70

mmol/mol, evitando ADO que produzcan problemas gastrointestinales o

pérdida de peso. La INS tendría efectos anabólicos beneficiosos. En la

cat 2º B o con demencia también la HbA1c podrá llegar a 8,5% / 70

mmol/mol. En la cat 3º el objetivo es evitar la hiperglucemia

sintomática, evitando las hipoglucemias pero considerando la retirada de

medicación incluida la INS en el estadio terminal.

Un buen documento que puede descargarse libremente.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION MANAGING OLDER PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES GLOBAL GUIDELINE

lunes, 30 de diciembre de 2013

viernes, 20 de diciembre de 2013

Hemos leído. Las esperadas guías de hipertensión arterial JNC 8

Publicadas en JAMA las nuevas guías de hipertensión del Comité Nacional Conjunto (JNC8) que actualizan tras diez años las recomendaciones del JNC 7. En esta nueva versión recomiendan umbrales más holgados para el tratamiento de la HTA en los adultos.

Se recomienda tratamiento en adultos de más de 60 años si su presión arterial sistólica (PAS) es de 150 mmHg o más o si su presión arterial sistólica (PAD) es de 90 mmHg o más.

Para

adultos de menos de 60 años, recomiendan iniciar el tratamiento

farmacológico si su PAS es de 140 o más, o su PAD es 90 o superior.

También se aplica a adultos con enfermedad renal crónica o diabetes.

En

los pacientes de raza que no sea negra, como tratamiento inicial se

sugiere un diurético tipo tiazida, un bloqueador de los canales de

calcio (BCC), un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina

(IECA) o bloqueador del receptor de angiotensina (ARA2). Para los

pacientes de raza negra, comenzar el tratamiento con un diurético tipo

tiazida o BCC. En adultos con enfermedad renal crónica, el tratamiento

debe incluir un IECA o ARA II.

En

cuanto a las combinaciones, tres estrategias de sentido común: empezar

con un fármaco y llegar a la máxima dosis antes de añadir otro; iniciar

tratamiento con un fármaco y añadir el otro sin que se alcance la dosis

máxima del primero o empezar con dos clases de fármacos a dosis fijas o

separadamente. Esta opción se prefiere cuando la presión arterial es >160/100 mmHg.

Como una imagen vale más que mil palabras, aquí tenéis el enlace al algoritmo que recoge las metas y las opciones de tratamiento

jueves, 19 de diciembre de 2013

martes, 17 de diciembre de 2013

[MEDFAM-APS] menos oxígeno es mejor

El uso sistemático del oxígeno en urgencias, un error. La

hiperoxia tan dañina como la hipoxia.

The potential harm of oxygen therapy in medical emergencies. Hyperoxia

and hypoxia may be detrimental for cerebral oxygenation. El daño potencial de la terapia de oxígeno en emergencias médicas. Hiperoxia y la hipoxia puede ser perjudicial para la oxigenación cerebral.

http://www.sleep_medicine_

The potential harm of oxygen therapy in medical emergencies. Hyperoxia

and hypoxia may be detrimental for cerebral oxygenation. El daño potencial de la terapia de oxígeno en emergencias médicas. Hiperoxia y la hipoxia puede ser perjudicial para la oxigenación cerebral.

http://www.sleep_medicine_

JAMA NETWORK /JAMA NEUROLOGY NuevosAnticoagOrales (Dabig, ribox, apixa) en #FA cualq 1a línea si riesgo HIC

http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1788609Los nuevos anticoagulantes orales están asociados de manera uniforme con un menor riesgo general de ICH cuando se utiliza para la prevención del ictus en la fibrilación auricular. Cualquiera de los NOACs disponibles actualmente puede considerarse primera línea para los pacientes con alto riesgo de HIC.

i-botika - Información ciudadana sobre medicamentos. CEVIME

En esta página encontrarás información objetiva, fiable, independiente y comparativa sobre medicamentos. La información está dividida en tres bloques.

- El primer bloque recopila información ya existente en internet y que la Dirección de Farmacia del Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha revisado y la ha considerado de interés.

- El segundo bloque recoge las fichas iBotika, con información de elaboración propia sobre medicamentos (tratamientos, seguridad, conservación, simbología, noticias de interés,…). Estas fichas son elaboradas por un grupo multidisciplinar, en el que colaboran diferentes profesionales sanitarios (farmacéuticos, médicos, enfermeras), un periodista y una paciente.

- El tercer bloque reúne vídeos de producción propia, elaborados por el Grupo de Información Ciudadana sobre Medicamentos. Los vídeos pueden servir de apoyo al contenido de las fichas i-Botika o, bien, pueden tener contenido nuevo, diferente al de las fichas.

Diacereina y Sysadoas

DIACERINA

Puede ocasionar diarrea severa y hepatotoxicidad.

Recomienda no iniciar nuevos tratamientos y revisar los que están en curso.

La Diacerina forma parte de los SYSADOAS (Fármacos sintomáticos de acción lenta para la artrosis) con eficacia limitada, según fuentes independientes.

Mas información sobre estos fármacos se recoge en un interesante artículo publicado en AMF joven

http://joven.amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=219

otro en el blog del comprimido

http://www.elcomprimido.com/PDF/SYSADOA%20artrosis_CAST.pdf

y en el blog del grup del medicament

http://grupdelmedicament.blogspot.com.es/search/label/SYSADOA

lunes, 16 de diciembre de 2013

domingo, 15 de diciembre de 2013

GLYX-13...¿futuro blockbuster?

Un nuevo tratamiento farmacológico para la depresión, cada vez más cerca:

http://www.naurex.com/media/

http://www.naurex.com/media/

(nota de prensa del laboratorio investigador)

¿Y

que hace pensar que no es un nuevo me-too?: Además de un mecanismo de

acción diferente, que guarda similitud con las propiedades

farmacodinámicas de la ketamina, lo más relevante parece el efecto: casi

inmediato y más duradero.

Si supera los estudios de fase pre-clínica, estamos ante

un fármaco que cambiaría la forma en que tratamos y entendemos la

depresión. Un contexto terapéutico donde los problemas anímicos puedan resolverse en horas parece, hoy por hoy, ciencia ficción. Las consecuencias también.

Ernesto Barrera via Med-Fam

viernes, 13 de diciembre de 2013

Sesiones Alza: Caídas en el Anciano

http://sesionesalza.blogspot.com.es/2013/12/sesion-caidas-en-el-anciano.html

Las caídas en los ancianos son muy frecuentes y suponen una fuente importante de morbilidad y mortalidad.

Según una revisión sistemática nacional (Rev Esp Salud Pública 2008; 82: 43-56) el porcentaje de personas ancianas que sufrió algún tipo de caída durante un año osciló desde el 14 % en personas que viven en la comunidad hasta el 46 % en instituciones cerradas.

La

sesión repasa los mecanismos implicados en las caídas, los factores de

riesgo que las favorecen y las medidas que podemos utilizar en la

prevención de las caídas en base a la mejor evidencia disponible.

La

sesión repasa los mecanismos implicados en las caídas, los factores de

riesgo que las favorecen y las medidas que podemos utilizar en la

prevención de las caídas en base a la mejor evidencia disponible.

Edurne y Mª Cruz nos recuerdan la necesidad de detectar a los pacientes de mayor riego ya que en muchas ocasiones se asume que las caídas son algo propio del envejecimiento y en otras los propios pacientes tratan de minimizar sus propias caídas.Hay que tener en cuenta que el 60 % de las personas que sufren una primera caída volverán a caerse.

En la sesión se presentan alguna herramientas útiles para usarse en el ámbito de la atención primaria como el Test "Up & Go" en la evaluación de riesgo de caídas.

Y como siempre recordar el elevado consumo de ansiolíticos e hipnóticos en esta población. Una razón más para plantearse la deprescripción en estos pacientes

Al final de la presentación se resume su contenido con la presentación de un caso clínico

Algunas lecturas de interés

Falls: assessment and prevention of falls in older people.NICE Guideline 161

Las caídas en los ancianos son muy frecuentes y suponen una fuente importante de morbilidad y mortalidad.

Según una revisión sistemática nacional (Rev Esp Salud Pública 2008; 82: 43-56) el porcentaje de personas ancianas que sufrió algún tipo de caída durante un año osciló desde el 14 % en personas que viven en la comunidad hasta el 46 % en instituciones cerradas.

La

sesión repasa los mecanismos implicados en las caídas, los factores de

riesgo que las favorecen y las medidas que podemos utilizar en la

prevención de las caídas en base a la mejor evidencia disponible.

La

sesión repasa los mecanismos implicados en las caídas, los factores de

riesgo que las favorecen y las medidas que podemos utilizar en la

prevención de las caídas en base a la mejor evidencia disponible.Edurne y Mª Cruz nos recuerdan la necesidad de detectar a los pacientes de mayor riego ya que en muchas ocasiones se asume que las caídas son algo propio del envejecimiento y en otras los propios pacientes tratan de minimizar sus propias caídas.Hay que tener en cuenta que el 60 % de las personas que sufren una primera caída volverán a caerse.

En la sesión se presentan alguna herramientas útiles para usarse en el ámbito de la atención primaria como el Test "Up & Go" en la evaluación de riesgo de caídas.

Y como siempre recordar el elevado consumo de ansiolíticos e hipnóticos en esta población. Una razón más para plantearse la deprescripción en estos pacientes

Al final de la presentación se resume su contenido con la presentación de un caso clínico

Algunas lecturas de interés

Falls: assessment and prevention of falls in older people.NICE Guideline 161

jueves, 12 de diciembre de 2013

Documento sobre el manejo de las hipoglucemias de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) .Red Gdps

Igual como hicimos con la American Diabetes Association and The Endocrine Society y su consenso sobre las hipoglucemias, que comentamos en este blog; ahora lo hacemos con el Documento de posicionamiento sobre la evaluación y manejo de la hipoglucemia (HG) del individuo con diabetes mellitus (DM) del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Se trata de un documento de consenso, en forma de Guía de Práctica Clínica (GPC) con el que dar unas recomendaciones para el manejo y evaluación de la HG en la persona con DM. Para ello se aplicó el sistema sistema Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) con el que establecer el grado de evidencia y con el las recomendaciones.

Se hizo una búsqueda medline (PubMed) valorando los artículos médicos al respecto hasta el 15 de febrero del 2013. Tras ello recomiendan evaluar la presencia y gravedad de las HG sintomática y asintomáticas en cada contacto con el DM con riesgo de HG (tanto DM1 como DM2). Sugieren que los DM estén alertados de desarrollar una HG cuando al realizar la automonitorización glucémica capilar (AMGC) la glucemia descienda rápidamente o sea inferior a 70 mg/dl.

Definen en general a la HG como a cualquier episodio de glucemia plasmática muy baja (con o sin síntomas) que exponen a la persona a padecer un problema patológico. El umbral a partir del cual definen como HG está aún sometido a debate, pero lo situan en 70 mg/dl en DM, que es superior al 55 mg/dl admitido en individuos no DM. Se define como HG grave cuando se necesita la intervención de una 3ª persona que ayude a administrar hidratos de carbono, oral o endovenoso (glucosmón), glucagón…

Definen como HG documentada sintomática cuando concurren los síntomas típicos de HG con una determinación de glucemia plasmática inferior a 70 mg/dl. Como HG asintomática cuando la glucemia plasmática es inferior a 70 mg/dl sin síntomas acompañantes. HG sintomática probable cuando los síntomas típicos no se acompañan de ninguna determinación de glucemia plasmática. Y por último, HG relativa cuando existen los síntomas típicos de HG, pero la concentración de glucemia capilar es mayor de 70 mg/dl.

Señalan que la frecuencia de consulta por HG en el DM2 es de 0,054 por paciente/año, siendo las tasas de HG grave muy variable, según un estudio los 11, 8 episodios/100 pacientes/año de los DM2 serían parecidos a la de los DM1. Con todo, es un tema complicado.

Hace recomendaciones sobre el DM1, DM2, la HG y el ejercicio físico, el riesgo cardiovascular, el riesgo de fractura de cadera, manejo nutricional de la HG, situaciones especiales (gestación…)…

Un buen documento, claro, ceñido a la evidencia actual, que responde a todas las preguntas que esta complicación aguda del DM nos genera. Un artículo para leer, consultar y conservar.

Mezquita-Raya P, Reyes-García R, Moreno-Pérez O, Muñoz-Torres M, Merino-Torres JF, Gorgojo-Martínez JJ,et al; Grupo de Trabajo de Diabetes Mellitus de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Position statement: Hypoglycemia management in patients with diabetes mellitus. Diabetes Mellitus Working Group of the Spanish Society of Endocrinology and Nutrition. Endocrinol Nutr. 2013 Nov;60(9):517.e1-517.e18. doi: 10.1016/j.endonu.2013.04.005. Epub 2013 Aug 1.

Seaquist ER, Anderson J, Childs B, Cryer P, Dagogo-Jack S, Fish L, Heller SR, Rodriguez H, Rosenzweig J, Vigersky R. Hypoglycemia and Diabetes: A Report of a Workgroup of the American Diabetes Association and The Endocrine Society. Diabetes Care. 2013 Apr 15. [Epub ahead of print]

Enfermedad renal crónica en ancianos. Servicio de Medicina Interna del Hospital de León

El Dr. Romaniouk, R1 de Nefrología, repasó diferentes aspectos sobre la

insuficiencia renal en ancianos, un tema con el que con frecuencia los

internistas nos encontramos. Aparte de la epidemiología y costes,

comentó las diferentes pruebas y fórmulas de que disponemos para la

detección precoz, así como las medidas de prevención. Su presentación se

encuentra disponible en el siguiente enlace.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

¿Qué es MagicPiktochart?, Grupo de nuevas tecnologías Sociedad Madrileña MFYC

Hace algo más de un año hablamos de Piktochart una intuitiva herramienta para hacer infografías.

Uan vez vista la potencialidad de esta herramienta para transmitir

datos, visualizarlos, presentarlos e incluso estudiarlos, el número de herramientas

para generar infografías aumentó de forma considerable e incluso se

crearo video-infografías. Durante este tiempo estos programas han ido

avanzando y los lenguajes de programación también.

Hace algo más de un año hablamos de Piktochart una intuitiva herramienta para hacer infografías.

Uan vez vista la potencialidad de esta herramienta para transmitir

datos, visualizarlos, presentarlos e incluso estudiarlos, el número de herramientas

para generar infografías aumentó de forma considerable e incluso se

crearo video-infografías. Durante este tiempo estos programas han ido

avanzando y los lenguajes de programación también.Así Piktochart se ha convertido en Magic Piktochart que basándose en html5 y abandonando la tecnología flash, es capaz de ir más rápido, en casi todas las plataformas y crear mayor interactividad dentro de una infografía que ya no esestática.

El uso de html5 nos proporciona:

- Mayor rapidez a la hora de crear la infografía.

- Nuevas propiedades que no permite flash.

- Posibilidad de reproducción en todos los sistemas operativos.

- Nuevas opciones de diseños en fondos y botones.

- Rápida indexación por parte de buscadores y motores de búsqueda de forma que podremos atraer más visitas a nuestro espacio web.

El día 31 de diciembre desaparece definitivamente la versión antígua de Piktochart de forma que todas las infografía que tengamos allí almacenadas se borrarán a no ser que la exportemos a la nueva cuenta.

Sesión Esguince Tobillo. Docencia Rafalafena

Aquí deixo la Sessió d’aquest migdia al centre: Esquinç de turmell, maneig i embenat funcional.

Esquinç de turmellmartes, 10 de diciembre de 2013

Cefaleas. VILETANOS Ciencia y Docencia para la Medicina Familiar y Comunitaria (C.S. Son Serra-La Vileta)

http://viletanos.blogspot.com.es/2013/12/131021-cefaleas.htmlCaterina Soler Frias

(R1MFyC) hace un repaso de los tipos de cefaleas que con más frecuencia

encontramos en nuestras consultas. La cefalea es una patología con una

prevalencia en la población adulta de un 56% (42% cefalea tensional, la

más frecuente en todas las edades, 11% migraña y 3-5% cefalea crónica

diaria).

Puntos Clave:

Enlaces de Interés:

Puntos Clave:

- Principal motivo de consulta en neurología y uno de los motivos de consulta más frecuentes en Atención Primaria.

- El 90% de las cefaleas son primarias.

- En los países desarrollados,más de la mitad de la población ingieren analgésicos por cefaleas: automedicación y abuso.

- Gran repercusión económica: absentismo laboral

Enlaces de Interés:

- MOLINA, Francisco J. Tópicos en cefaleas. Blog Viletanos 10-4-2013. [Citado el 6-12-2013]. Disponible en internet en : http://viletanos.blogspot.com.es/2013/05/130410-topicos-en-cefaleas.html

- MOLINA, Francisco J.; FIGUEROLA, Antonio; Orientaciones Sobre el Diagnóstico y Tratamiento de las Cefaleas. Grupo de Estudio de las Cefaleas de la Sociedad Balear de Neurología.

- Grupo de Estudio de Cefalea de la Sociedad Española de Neurología.

Anticoncepción de urgencia y Actualización sobre anticoncepción hormonal. Agora Docente

Aco 2013 from Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de Menorca

Ciertamente

entre los métodos anticonceptivos disponibles merece una consideración

especial la anticoncepción de urgencias que consiste en la toma de un

fármaco o la inserción de un dispositivo intrauterino después de un

coito vaginal desprotegido, con el cual se pretende disminuir del número

de embarazos no deseados y por tanto el número de interrupciones

voluntarias del embarazo y para ello es imprescindible el conocimiento

correcto y generalizado del Levonogestrel, Acetato de ulipristal y el

dispositivo intrauterino de cobre, no solo de ellos sino también sobre

la anticoncepción hormonal ya posterior a una demanda de una

anticoncepción de urgencias es parte de nuestra función informarle sobre

un método de protección de uso regular para evitar volver a encontrarse

con una nueva situación de riesgo.

Ciertamente

entre los métodos anticonceptivos disponibles merece una consideración

especial la anticoncepción de urgencias que consiste en la toma de un

fármaco o la inserción de un dispositivo intrauterino después de un

coito vaginal desprotegido, con el cual se pretende disminuir del número

de embarazos no deseados y por tanto el número de interrupciones

voluntarias del embarazo y para ello es imprescindible el conocimiento

correcto y generalizado del Levonogestrel, Acetato de ulipristal y el

dispositivo intrauterino de cobre, no solo de ellos sino también sobre

la anticoncepción hormonal ya posterior a una demanda de una

anticoncepción de urgencias es parte de nuestra función informarle sobre

un método de protección de uso regular para evitar volver a encontrarse

con una nueva situación de riesgo.

En esta oportunidad me he sentido

motivada a realizar una revisión sobre la Anticoncepción de urgencias y

la anticoncepción hormonal a partir de un artículo publicado en el

diario el Mundo hace unos meses titulado “Las españolas quieren saber más sobre la píldora del día después”, lo que a su vez me llevo a preguntarme a mi misma sobre mis conocimientos respecto a este tema.

Ciertamente

entre los métodos anticonceptivos disponibles merece una consideración

especial la anticoncepción de urgencias que consiste en la toma de un

fármaco o la inserción de un dispositivo intrauterino después de un

coito vaginal desprotegido, con el cual se pretende disminuir del número

de embarazos no deseados y por tanto el número de interrupciones

voluntarias del embarazo y para ello es imprescindible el conocimiento

correcto y generalizado del Levonogestrel, Acetato de ulipristal y el

dispositivo intrauterino de cobre, no solo de ellos sino también sobre

la anticoncepción hormonal ya posterior a una demanda de una

anticoncepción de urgencias es parte de nuestra función informarle sobre

un método de protección de uso regular para evitar volver a encontrarse

con una nueva situación de riesgo.

Ciertamente

entre los métodos anticonceptivos disponibles merece una consideración

especial la anticoncepción de urgencias que consiste en la toma de un

fármaco o la inserción de un dispositivo intrauterino después de un

coito vaginal desprotegido, con el cual se pretende disminuir del número

de embarazos no deseados y por tanto el número de interrupciones

voluntarias del embarazo y para ello es imprescindible el conocimiento

correcto y generalizado del Levonogestrel, Acetato de ulipristal y el

dispositivo intrauterino de cobre, no solo de ellos sino también sobre

la anticoncepción hormonal ya posterior a una demanda de una

anticoncepción de urgencias es parte de nuestra función informarle sobre

un método de protección de uso regular para evitar volver a encontrarse

con una nueva situación de riesgo.

Actualmente en nuestro medio la

anticoncepción hormonal constituye el segundo método anticonceptivo más

utilizado. Se estima que cerca de 3 millones de mujeres utilizan

anticonceptivos orales combinados no sólo por la protección

anticonceptiva, principal motivo, sino también por sus beneficios

adicionales como regular el ciclo, alivio de molestias menstruales o

mejora de la piel o del cabello.

Por todo ello es necesaria la implicación

de los profesionales sanitarios en especial desde atención primaria

para mejorar la información y la asistencia en materia de

anticoncepción.

lunes, 9 de diciembre de 2013

Meta-análisis→Estatinas se asocian a efecto protector de cataratas con NNT 71 [J Cardiovasc Pharmacol Ther]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24311734?dopt=Abstract

Este meta-análisis indica un efecto protector clínicamente relevante de las estatinas en la prevención de cataratas. El efecto es más pronunciado en los pacientes más jóvenes y con mayor duración de seguimiento, mientras que no hay ninguna diferencia por género.

Este meta-análisis indica un efecto protector clínicamente relevante de las estatinas en la prevención de cataratas. El efecto es más pronunciado en los pacientes más jóvenes y con mayor duración de seguimiento, mientras que no hay ninguna diferencia por género.

sábado, 7 de diciembre de 2013

Cuidado con el riesgo de sobredosificación de los fármacos opioides a nivel ambulatorio. Quid pro quo

Cuidado con el riesgo de sobredosificación de los fármacos opioides a nivel ambulatorio

Una noticia del pasado julio que puso en la llaga un tema que va coleando desde hace tiempo. Y es el tema de la sobreutilización, sobredosificación de morfínicos en el tratamiento del dolor crónico a nivel ambulatorio. Este tema ha hecho levantar todas las alarmas en EEUU al US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pues afirma que el número de muertes por sobredosificación de este tipo de sustancias desde 1999 al 2010 en las mujeres se han quintuplicado. Según esta fuente, la sobredosificación de analgésicos habría matado alrededor de 48.000 mujeres entre el 1999-2010. O, visto de otra manera, 6600 mujeres (18 mujeres/día) murieron por esta causa en el 2010 en dicho país. Lo sorprendente es que hubo hasta 4 veces más muertes por la sobredosis de estos analgésicos que las producidas por drogas ilegales como la cocaina o la heroína juntas en dicho año.

Los datos se basaron en el análisis de los datos de las bases de datos del National Vital Statistics System (1999-2010) y del Drug Abuse Warning Network public use file (2004-2010), incluyendo los datos aportados por los servicios de urgencias, la mortalidad (Morbidity and Mortality Weekly Report) por esta causas y el tipo de fármacos implicados.

Se ha visto que es un tema que ha ido empeorando con el tiempo, y directamente relacionado con el aumento de la prescripción de analgésicos morfínicos, afirman.

Desde el 1999, las muertes relacionadas con el consumo de estos fármacos han aumentado en dicho país en mayor proporción en las mujeres que en los hombres (400 frente a un 265% en varones). La explicación se encontraría que las mujeres sufrirían mayor dolor crónico y recibirían por ello dosis más altas al ser una medicación que al mantenerse en el tiempo tiende a incrementarse y con ello el peligro de dosificación. Otras razones serían que a misma dosis la mujer metaboliza peor éstos fármaco y que existirían dolores síntomas de patologías de la esfera psicosomática donde los opiáceos no estarían indicados.

Y es que los opiáceos han pasado de ser fármacos para situaciones terminales o paliativas a ser fármacos para el tratamiento ambulatorio del dolor y administradas por médicos muchas veces no clínicos. Su administración condena a los pacientes a una dependencia y a las consecuentes complicaciones y riesgos de las sobredosificaciones e interacciones con otras medicaciones psicoterápicas. O sea que ojo.

Prescription Painkiller Overdoses A growing epidemic, especially among women

Una noticia del pasado julio que puso en la llaga un tema que va coleando desde hace tiempo. Y es el tema de la sobreutilización, sobredosificación de morfínicos en el tratamiento del dolor crónico a nivel ambulatorio. Este tema ha hecho levantar todas las alarmas en EEUU al US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pues afirma que el número de muertes por sobredosificación de este tipo de sustancias desde 1999 al 2010 en las mujeres se han quintuplicado. Según esta fuente, la sobredosificación de analgésicos habría matado alrededor de 48.000 mujeres entre el 1999-2010. O, visto de otra manera, 6600 mujeres (18 mujeres/día) murieron por esta causa en el 2010 en dicho país. Lo sorprendente es que hubo hasta 4 veces más muertes por la sobredosis de estos analgésicos que las producidas por drogas ilegales como la cocaina o la heroína juntas en dicho año.

Los datos se basaron en el análisis de los datos de las bases de datos del National Vital Statistics System (1999-2010) y del Drug Abuse Warning Network public use file (2004-2010), incluyendo los datos aportados por los servicios de urgencias, la mortalidad (Morbidity and Mortality Weekly Report) por esta causas y el tipo de fármacos implicados.

Se ha visto que es un tema que ha ido empeorando con el tiempo, y directamente relacionado con el aumento de la prescripción de analgésicos morfínicos, afirman.

Desde el 1999, las muertes relacionadas con el consumo de estos fármacos han aumentado en dicho país en mayor proporción en las mujeres que en los hombres (400 frente a un 265% en varones). La explicación se encontraría que las mujeres sufrirían mayor dolor crónico y recibirían por ello dosis más altas al ser una medicación que al mantenerse en el tiempo tiende a incrementarse y con ello el peligro de dosificación. Otras razones serían que a misma dosis la mujer metaboliza peor éstos fármaco y que existirían dolores síntomas de patologías de la esfera psicosomática donde los opiáceos no estarían indicados.

Y es que los opiáceos han pasado de ser fármacos para situaciones terminales o paliativas a ser fármacos para el tratamiento ambulatorio del dolor y administradas por médicos muchas veces no clínicos. Su administración condena a los pacientes a una dependencia y a las consecuentes complicaciones y riesgos de las sobredosificaciones e interacciones con otras medicaciones psicoterápicas. O sea que ojo.

Prescription Painkiller Overdoses A growing epidemic, especially among women

jueves, 5 de diciembre de 2013

Servicio de Medicina Interna del Hospital de León. Enfermedad de Chagas

Revisión sobre la enfermedad de Chagas, en esta ocasión un tema exótico para nosotros, pero que tanto en américa latina como en brasil, supone un importante problema de salud pública. Se revisaron diferentes aspectos sobre su historia, epidemiología y manejo terapéutico.

Las sulfonilureas y el riesgo cardiovascular. Redgedaps

No hace mucho hablamos en base al metaanálisis de Monami M sobre la seguridad cardiovascular de las sulfonilureas (SU). Como comentamos, la historia de los riesgos de las SU se remontan a la tolbutamina en la que se constató un aumento de la mortalidad antes de su retirada. En el UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) el comportamiento cardiovascular de las SU fue peor que la metformina (MET) en los individuos con diabetes tipo 2 (DM2) con sobrepeso, pero parecido a las insulinas. Sin embargo, comentamos como en el Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of Glycaemia in Diabetes (RECORD) en el que se evaluaban tres tipos de antidiabéticos la glibenclamida no se diferenció de la rosiglitazona en los eventos cardiovasculares, lo que dio que pensar. En el metaánalisis de Monami M et al con 20 885 pacientes con SU y 24 603 con comparadores y una duración media de 70 semanas mostró como la incidencia de eventos cardiovasculares (ECV) mayores no se encontró afectada pero sí la mortalidad, OR 1,22 (1,01–1,49), p =0,047. La explicación apuntada se encontraría en que las SU empeorarían la capacidad de los miocardiocitos a adaptarse a la isquemia a la vez que las posibles hipoglucemias se podrían relacionar con mayor riesgo de ECV (algo que Monami M et al no demostró).

En este caso Phung OJ et al, hace una búsqueda en las bases de datos de MEDLINE y en el Cochrane Central Register of Controlled Trials sobre ensayos clínicos aleatorizados (ECA) o estudios observacionales (cohortes y caso control) en individuos con DM2, en los que se compara la utilización de las SU frente a la no utilización de SU (comparadores o no) y que a su vez tengan como objetivos la mortalidad cardiovascular (MCV), la morbimortalidad cardiovascular, el accidente vásculocerebral (AVC), el infarto de miocardio (IAM), y la hospitalización por causa cardiovascular.

Se recogieron 729 citas bibliográficas hasta diciembre del 2011, de las que solo 160 textos fueron evaluados, y de los que solo 33 cumplieron los evaluados y que representaron a 12 ECA, 17 estudios de cohortes, y 4 estudios caso-control. Los 33 estudios comprendieron a 1 325 446 pacientes con un rango de edad entre 51,9-76,1 años (56% varones), una duración media de la DM2 de 5,4 años, una HbA1c que varió de 6,1-9,5% (media 7,6%) y un seguimiento de 0,46 a 10,4 años. En cuanto a los comparadores que incluyeron a la MET se encontró en 2 ECA y 13 estudios de cohortes, a las glitazonas a 8 ECA, y 6 estudios de cohortes, a los inhibidores de las dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) a un solo ECA, a los análogos de glucagon-like peptido 1 (GLP-1) a un ECA, y aquellos sin comparador a un ECA y un estudio de cohortes. Y a aquellos sin especificar dos estudios de cohortes y 4 casos-control.

Según este análisis la utilización de SU estuvo asociado con un significativo incremento de MCV, riesgo relativo (RR) 1,27 (IC 95% 1,18-1,34, n = 27), y de un objetivo compuesto de ECV (IAM, AVC, hospitalización, y muerte CV) RR 1,10 (IC 95% 1,04-1,16, n = 43).

Si la comparación se hacía con la MET, los RR fueron de 1,26 (IC 95% 1,17-1,35, n = 17) para las SU y de RR 1, 18 (IC 95% 1.13-1.24, n = 16) para la MET.

Se concluye, que las SU en comparación con otros antidiabéticos orales incrementa la mortalidad cardiovascular, aunque al contrario que lo mostrado por el metaanálisis de Monami M et al, también incrementaría, aunque ligeramente, los ECV, sobre todo la hospitalización por esta causa.

Phung OJ, Schwartzman E, Allen RW, Engel SS, Rajpathak SN. Sulphonylureas and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. Diabet Med. 2013 Oct;30(10):1160-71. doi: 10.1111/dme.12232.

Monami M, Genovese S, Mannucci E. Cardiovascular safety of sulfonylureas: a meta-analysis of randomized clinical trials. Diabetes Obes Metab. 2013 Apr 17. doi: 10.1111/dom.12116. [Epub ahead of print]

martes, 3 de diciembre de 2013

Síndrome de reconstitución inmune. Servicio de Medicina Interna del Hospital de León

El martes 12 de Noviembre se presentó en la Sesión de Maitines una revisión sobre este tema, de forma conjunta por el Dr. J. Mª. García Ruiz de Morales y el Dr. Guerra. Para hacerlo más atractivo la introducción se hace presentando un caso real de un paciente VIH+ al que se le diagnostica una TBC diseminada y que posteriormente tiene un empeoramiento clínico atribuido a un Síndrome de Reconstitución inmune secundario al tratamiento antirretroviral. La segunda parte de la presentación le corresponde al especialista en Inmunología, que describe de forma detallada la disregulación de la respuesta inmune que ocurre en estos pacientes.

Descargar presentación completa AQUÍ

Exploración del aparato locomotor: raquis dorsal y lumbar. Docencia Rafalafena

Os dejo colgada la sesión de hoy; como ya os he comentado, dejo colgada la versión completo con un breve resúmen de las patología más frecuentes de la columna dorso-lumbar, para que le echéis un vistazo si queréis!!!!

Os lo cuelgo en dos versiones por si alguno tuviera un office más viejo.Un saludo!!!!!!!!!!!!!!!!!

Exploración del aparato locomotor-PP viejo Exploración del aparato locomotor-PP nuevo

lunes, 2 de diciembre de 2013

Preposiciones Docentes: Noviembre, Las Sesiones de San Blas

Como cada final de mes, les mostramos las publicaciones docentes mas relevantes que se han realizado en las diversas web docentes. La preposición es una palabra que relaciona los elementos en este caso actividades docentes, y pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, etc... Como indicamos, en esta sección copiamos lo que otros han hecho, gracias de antemano:

- Ante todo en la Sala de Lectura nos publican las actualizaciones de dos guías: “NEJM Journal Watch) La nueva guía de dislipemias de la ACC/AHA tumba las cifras objetivo de cLDL” , donde se desglosan los aspectos mas importantes de la nueva guía de tratamiento del colesterol sérico, para reducir el riego cardiovascular; y “(BMJ) Actualizada la guía del NICE de prevención secundaria en pacientes postinfartados”, donde nos dan a conocer los cambios mas relevantes de la guía de la ACC/AHA. Para finalizar, nos muestran un interesante post sobre el ensayo clínico publicado en The New England Journal Of Medicine “(N Eng J Med) Edoxabán versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular”, del cual se extraen interesantes conclusiones.

- Con el Blog Docencia Rafalafena este mes nos deja una serie de casos clínicos muy interesantes: “Caso clínico cirugía”, “No aguanto este dolor Doctor/a .”, “Dolor abdominal”, “Doctor, mire que tengo…”, y otra serie de sesiones clínicas: “Fármacos e intervalo QT”,“Sesión: Exploración ocular en AP”, “Suplementos en el embarazo ¿ son realmente necesarios?”, “Sesión clínica: Vacuna anti neumococo en el adulto.” Y publican con post con un interesante articulo: “Me voy al dentista: ¿antibiótico como prevención o como tratamiento?”, publicado en la revista Atención Primaria.

- Durante el tiempo que Erasresidente puedes encontrar el post “Las grasas saturadas ¿son tan malas?”, el cual parte de la publicación del artículo “La grasa saturada no es el principal problema”, del Dr. Malhotra del Hospital de Croydon de Londres. Con la publicación de “Café para todos.” se da a conocer un metaanalisis que esta en la revista Circulatión, que se propone clarificar la relación existente entre la ingesta habitual de café y el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular

- En el Boletín docTUtor de educación médica nos dan interesantes recomendaciones para “Leer (bien) un libro o artículo de ensayo (I)”.

- Hasta el bolg Trencadors docent llega la publicación de los siguientes casos clínicos: “Una enfermedad de mal pronóstico: el mesotelioma maligno”, “¿Error de laboratorio?”, “Unos bultos muy raros”, “Casos clínicos en riesgo cardiovascular (parte I)”, “parte II”, “y parte III”, y dos interesantes sesiones: “Hipercolesterolemia familiar: diagnóstico clínico y genético” y “La gota: ¿una enfermedad de reyes y papas? ¿una enfermedad de moda? Actualización breve en el tratamiento farmacológico de la hiperuricemia”.

- Mediante la Docencia Calvía nos hacen participes de las sesiones clínicas impartidas este mes: “¡Me duele la cabeza!”, “Tratamiento del dolor oncológico”, “Anemia” y los siguientes casos clínicos: “Enfermedad de Bowen” y “Dolor torácico de origen cardíaco en urgencias”.

- Para la Docencia C.S. El Greco, resulta importante, a manera de refrescar conocimientos el post con la sesión clínica: “La fascitis plantar”.

- Por la Docencia Alto Palancia les informamos sobre las sesiones clínicas impartidas durante Noviembre: “Nuevos anticoagulantes orales”, “Manejo del dolor en cuidados paliativos”, “Aspectos básicos de traumatología de urgencias en AP”, “Nefritis Lúpica”.

- Sin olvidarnos de los Martes Docencia en Algemesí puedes encontrar la publicación del post “Formación continuada y herramientas 2.0”, y la sesión clínica titulada “Evaluación de Tecnologías sanitarias” .

- Sobre el Mètode Vallalta encontrarás a modo de sesión clínica: “Taller del Dolor (grup ATDOM CAMFIC)”.

- Vía los Residentes de Familia en Lanzarote es una pena tener que informar el post titulado “Un paréntesis” , a través del cual nos informan del cese temporal de la actividad del blog. De esta sección le damos las gracias por todo lo compartido para nuestra formación continuada.

- En Unidades Docentes: Destacamos

- En Agora Docente encontraras las siguientes sesiones clínicas:“Ojo con el ojo rojo”, “Dolor de rodilla en Atención Primaria” ,“Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP)” y un interesantísimo caso clínico a partir de una imagen radiográfica “La imagen docente: dolor abdominal”.

- En la Unidad Docente Multiprofesional de Alicantedestacamos: Curso R3 Manejo de conductas adictivas en AP,Curso R2 Entrevista clínica. Comunicación asistencial, y Curso EIR1 Metodología de educación para la salud

- En Blogs docentes de enfermería: ...

- A Enfermería Basada en la Evidencia le resulta de interés la publicación de estos dos post: “Soy enfermera, ¿cuales son tus superpoderes?” y “¿Como reducimos el absentismo en enfermería?”.

Sergelyn Nolasco y Beatriz Estevan

R4 MFyC CS San Blas

R4 MFyC CS San Blas

Más datos sobre la discontinuación de la terapia dual: estudio ARCTIC-INTERRUPTION

Se ha presentado en el Congreso TCT 2013 (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics) el estudioARCTIC-INTERRUPTION, sobre la discontinuación de la terapia antiagregante dual (DAPT). Según el estudio, los pacientes que se encuentran libres de eventos después de un año de una ICP, no necesitarían seguir con el tratamiento dual. El ARCTIC es un estudio prospectivo abierto y multicéntrico, de brazos paralelos y doble aleatorización, realizado en Francia con 2.466 pacientes.

La hipótesis de partida era que la interrupción de clopidogrel o prasugrel después de un año de una terapia combinada de clopidogrel o prasugrel con aspirina se asocia con una mayor tasa de complicaciones cardiovasculares graves en comparación con los pacientes en los que la terapia DAPT se mantiene durante los siguientes meses de seguimiento.

De los 1259 pacientes que estaban un año en tratamiento con la terapia DAPT, 635 se asignaron aleatoriamente a seguir con la terapia DAPT y 624 pasaron a terapia SAPT (terapia antiagregante simple). Los resultados que se presentan ahora comparan la terapia durante un año frente a dos años tras el implante de un stent farmacológico (DES).

La variable principal de evaluación fue un combinado de muerte, infarto, ictus, trombosis del stent y revascularización urgente.

Los resultados fueron equivalentes entre ambos esquemas. La variable principal se produjo en un 3.8% de los pacientes en el grupo continuación, en comparación con 4.3% en el grupo de interrupción (HR= 1.17 IC95% 0.68-2.03). El objetivo secundario de trombosis del stent o revascularización urgente se produjo en el 1.3% de los pacientes en el grupo de la continuación y el 1.6 % de los del grupo de interrupción (HR= 1.30 IC95% 0.51-3.30).

Se observó una tendencia a mayor tasa de sangrado en aquellos que recibieron antiagregación durante 2 años. La tasa de eventos de sangrado mayor se produjo en el 1.1% de los pacientes en el grupo de mantenimiento en comparación con el 0.2% en el grupo de interrupción (HR 0.15; IC95% 0.02-1.20, p=0.073). El estudio encontró significativamente más eventos hemorrágicos mayores y menores con la continuación DAPT (HR= 0.25; IC95% 0.07-0.91, p=0.035).

El estudio ARCTIC-INTERRUPCIÓN no muestra beneficio en la continuación DAPT más allá de un año después de la colocación del stent en pacientes que no han experimentado un evento adverso en el primer año.

La hipótesis de partida era que la interrupción de clopidogrel o prasugrel después de un año de una terapia combinada de clopidogrel o prasugrel con aspirina se asocia con una mayor tasa de complicaciones cardiovasculares graves en comparación con los pacientes en los que la terapia DAPT se mantiene durante los siguientes meses de seguimiento.

De los 1259 pacientes que estaban un año en tratamiento con la terapia DAPT, 635 se asignaron aleatoriamente a seguir con la terapia DAPT y 624 pasaron a terapia SAPT (terapia antiagregante simple). Los resultados que se presentan ahora comparan la terapia durante un año frente a dos años tras el implante de un stent farmacológico (DES).

La variable principal de evaluación fue un combinado de muerte, infarto, ictus, trombosis del stent y revascularización urgente.

Los resultados fueron equivalentes entre ambos esquemas. La variable principal se produjo en un 3.8% de los pacientes en el grupo continuación, en comparación con 4.3% en el grupo de interrupción (HR= 1.17 IC95% 0.68-2.03). El objetivo secundario de trombosis del stent o revascularización urgente se produjo en el 1.3% de los pacientes en el grupo de la continuación y el 1.6 % de los del grupo de interrupción (HR= 1.30 IC95% 0.51-3.30).

Se observó una tendencia a mayor tasa de sangrado en aquellos que recibieron antiagregación durante 2 años. La tasa de eventos de sangrado mayor se produjo en el 1.1% de los pacientes en el grupo de mantenimiento en comparación con el 0.2% en el grupo de interrupción (HR 0.15; IC95% 0.02-1.20, p=0.073). El estudio encontró significativamente más eventos hemorrágicos mayores y menores con la continuación DAPT (HR= 0.25; IC95% 0.07-0.91, p=0.035).

El estudio ARCTIC-INTERRUPCIÓN no muestra beneficio en la continuación DAPT más allá de un año después de la colocación del stent en pacientes que no han experimentado un evento adverso en el primer año.

(Australian Prescriber) Varios.....

Tratamiento farmacológico de la ansiedad

http://www.australianprescriber.com/magazine/36/6/190/4

Medicamentos para la enfermedad cardiovascular en el paciente anciano

http://www.australianprescriber.com/magazine/36/6/190/4

(Australian Prescriber) Prescripción centrada en el paciente

http://www.australianprescriber.com/magazine/36/6/199/201

(Australian Prescriber) Diabetes que no es ni tipo I ni tipo II, ¿cómo la llamamos?

http://www.australianprescriber.com/magazine/36/6/196/8

http://www.australianprescriber.com/magazine/36/6/190/4

Medicamentos para la enfermedad cardiovascular en el paciente anciano

http://www.australianprescriber.com/magazine/36/6/190/4

(Australian Prescriber) Prescripción centrada en el paciente

http://www.australianprescriber.com/magazine/36/6/199/201

(Australian Prescriber) Diabetes que no es ni tipo I ni tipo II, ¿cómo la llamamos?

http://www.australianprescriber.com/magazine/36/6/196/8

viernes, 29 de noviembre de 2013

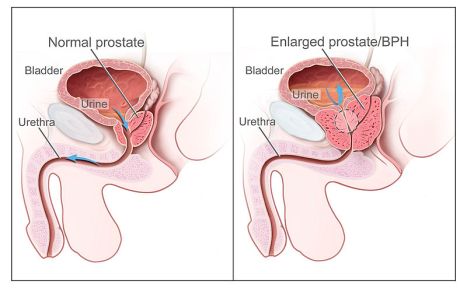

Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP). Agora Docente

La

hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una entidad anatomopatológica

caracterizada por incremento del estroma y de las células epiteliales

originarias de la zona transicional de la glándula prostática, que

potencialmente pueden condicionar en su crecimiento y expansión una

obstrucción del tracto urinario inferior (TUI)

Para su correcta definición, es preciso

caracterizar tres componentes: incremento del tamaño de la glándula,

confirmación de obstrucción al flujo de la orina y la presencia de

síntomas miccionales obstructivos y/o irritativos del TUI. Se conoce el

requerimiento de dos factores para el desarrollo de la HBP: Presencia de

andrógenos y el envejecimiento.

En los últimos años, existe una tendencia

creciente, que pretende agrupar todos los síntomas miccionales bajo el

termino de “síntomas miccionales del tracto urinario inferior” (STUI).

Es una agrupación imprecisa de síntomas que pueden estar condicionados

por una enfermedad obstructiva infravesical o cualquier otra alteración

funcional o irritativa del TUI de multiples etiologías, lo que pretenden

con este término, no es otra que la de identificar a toda la población

masculina que acude a una consulta por patología prostática, ya que esta

ésta es la que mayoritariamente la explica.

La clínica de STUI puede ser de carácter obstructivo o irritativo como veremos en la presentación.

Diremos, que el complejo sintomático

conocido con STUI y antes llamado “prostatismo” no es específico de la

HBP, ya que puede estar asociado a otras patologías que deberíamos

descartar. Es preciso por tanto, establecer un correcto diagnostico

diferencial con otras patologías del TUI.

La evaluación de la sintomatología

prostática, a través de cuestionarios válidados (IPSS) se nos muestra

como herramienta de gran valor para la valoración basal de la severidad

de los STUI, la respuesta primaria al tratamiento o la progresión de la

enfermedad durante el periodo de seguimiento.

Presentare un caso clínico clásico y con

ello respondere preguntas que nos lleven a realizar una correcta

evaluación, inicio de tratamiento y en definitiva un buen manejo del

paciente con HBP.

jueves, 28 de noviembre de 2013

Hoy hemos leido....

(N Eng J Med) Visión pragmática para aplicar la nueva guía de dislipemias de la ACC/AHA

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMms1314569?query=featured_home

(BMJ) Céntrate en el riesgo cardiovascular del paciente antes que en sus niveles de colesterol

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f7110

(BMJ) El sodio de algunos medicamentos se asocia a un incremento del riesgo cardiovascular.

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6954

(e-butlletí groc) En pacientes con EPOC los bloqueadores beta-adrenérgicos reducen la mortalidad tras un IAM

http://w3.icf.uab.es/notibg/index.php/item/1412

(Docencia Rafalafena) Manejo del paciente paliativo

http://rafalafena.wordpress.com/2013/11/28/manejo-del-paciente-paliativo/

(NICE) Luz roja, de momento, a rifaximina en encefalopatía hepática

http://www.nice.org.uk/newsroom/pressreleases/NICESeeksMoreInfoTreatmentPotentiallySeriousLiverCondition.jsp

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMms1314569?query=featured_home

(BMJ) Céntrate en el riesgo cardiovascular del paciente antes que en sus niveles de colesterol

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f7110

(BMJ) El sodio de algunos medicamentos se asocia a un incremento del riesgo cardiovascular.

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6954

(e-butlletí groc) En pacientes con EPOC los bloqueadores beta-adrenérgicos reducen la mortalidad tras un IAM

http://w3.icf.uab.es/notibg/index.php/item/1412

(Docencia Rafalafena) Manejo del paciente paliativo

http://rafalafena.wordpress.com/2013/11/28/manejo-del-paciente-paliativo/

(NICE) Luz roja, de momento, a rifaximina en encefalopatía hepática

http://www.nice.org.uk/newsroom/pressreleases/NICESeeksMoreInfoTreatmentPotentiallySeriousLiverCondition.jsp

miércoles, 27 de noviembre de 2013

Qué (m)omento el del omento...infartado! Cosas del PAC

|

| La imagen es de aquí |

Por si no lo sabéis:

El infarto

omental es una entidad benigna, relativamente infrecuente, que por lo

general afecta al segmento derecho del omento mayor y que, como su

nombre indica, se debe a un infarto focal de la grasa omental.

Frecuentemente, el infarto omental ocurre tras cirugía abdominal

reciente. Aunque también han sido descritos casos de infarto omental

primario o idiopático, más frecuentes en pacientes obesos. La

etiopatogenia es poco conocida. Se postula que existe una redundancia

del omento o una anomalía de sus vasos, con mayor susceptibilidad a la

torsión e infart. Otras hipótesis señalan como origen una congestión

vascular debido a un aumento en la presión intraabdominal o tras

ingestas copiosas.

El infarto

omental representa una patología autolimitada y benigna, que no requiere

cirugía y que clínicamente puede simular un abdomen agudo quirúrgico.

Su detección en las pruebas de imagen es determinante en el manejo del

paciente, ya que evita intervenciones quirúrgicas innecesarias.

La ecografía

sólo sugiere el diagnóstico. Sin embargo, la tomografía computarizada

(TAC) constituye una herramienta diagnóstica indispensable, ya que no

sólo descarta otras causas quirúrgicas de abdomen agudo, sino que

realiza un diagnóstico certero del infarto omental. Su aspecto en TAC es

muy característico y distintivo. Se presenta como una lesión de

densidad grasa, localizada medial al colon ascendente o anterior al

colon transverso, de bordes mal definidos y con estriaciones internas de

mayor densidad. La ausencia de anillo interno y el tamaño superior a 3

cm permite diferenciarlo de la apendicitis epiploica, entidad igualmente

de curso benigno y autolimitado

Bueno, pues otro par de entidades a

tener en cuenta en el diagnóstico diferencial del abdomen agudo, nuestra

actitud será la misma pero para el paciente, la cosa cambia, ¿no? Yo

solo recordaba la Adenitis mesentérica como diagnóstico diferencial de

la apendicitis (la Yersinia y eso)...

Claro que del epiplon solo recuerdo

que nuestro profesor de Anatomía, gran dibujante, con un par de trazos

diestros hacía descender una especie de capa pardusca ocultando las

vísceras abdominales mientras lo nombraba para, acto seguido, señalar le

transcavidad de los epiplones con voz que a mí me parecía cavernosa y

que transformaba la susodicha cavidad en un lugar tenebroso, oscuro,

algo así como la cueva de Alí Babá: para imaginación, la mía...

martes, 26 de noviembre de 2013

Marcadores tumorales: aplicaciones clínicas. Servicio de Medicina Interna del Hospital de León

http://mileon.wordpress.com/2013/11/26/marcadores-tumorales-aplicaciones-clinicas/

El 25 de noviembre de 2013 la Dra. Sara Blanco Conde (R1 Ánalisis Clínicos) nos habló de la utilidad práctica de los marcadores tumorales.

El 25 de noviembre de 2013 la Dra. Sara Blanco Conde (R1 Ánalisis Clínicos) nos habló de la utilidad práctica de los marcadores tumorales.La mayoría tienen una sensibilidad y especificidad insuficientes para el diagnóstico y no se deben interpretar de forma independiente. Su uso debe ser juicioso y en el contexto apropiado.

Su presentación se puede visualizar en el siguienteenlace.

lunes, 25 de noviembre de 2013

Patología escrotal aguda.Cosas del PAC

Patología escrotal aguda

La imagen es de aquí

A raíz de haber visto recientemente a un chaval de 11 o 12 años con

dolor testicular, he echado un vistazo a la exploración de los síndromes

escrotales: nunca sé qué corresponde a qué...Os hago un pequeño resumen

por si os pasa lo mismo que a mí y os viene bien repasarla:

- Conviene hacer, como siempre una buena historia: edad del paciente,

inicio del dolor, agudo o subagudo, antecedentes de traumatismo previo,

clínica miccional acompañante, fiebre, vómitos (frecuentes en la torsión

testicular) y demás

- Palpación abdominal e inguinal: ¿hernias?

- Inspección de la piel del escroto, aumento de tamaño, presencia de hidrocele, transiluminación

- Tamaño, consistencia y posición de los testículos: explorar la

existencia de nódulos, localización de los mismos, localización del

dolor. Si testículo en posición horizontal, sospechar torsión

testicular. ¿Varicocele?

- Reflejo cremastérico: al acariciar la cara interna del muslo el testículo asciende. Abolido en la torsión testicular

- Signo de Prehn: al elevar el testículo mejora el dolor en las orquitis y en las epididimitis y no en la torsión testicular

Para repasar bien la patología escrotal en los niños os recomiendo la lectura del capítulo correspondiente del Manual de urgencias pediátricas del Hospital de Cruces.

Un vistazo a Fisterra, Guía Clínica de Masas escrotales, es también recomendable.

Y cómo no, UpToDate en los capítulos que abordan esta materia para rematar la faena...

En todo caso, son recursos fáciles, ágiles y disponibles desde nuestras consultas para resolver las dudas in situ, ¿no?

|

| La imagen es de aquí |

- Conviene hacer, como siempre una buena historia: edad del paciente, inicio del dolor, agudo o subagudo, antecedentes de traumatismo previo, clínica miccional acompañante, fiebre, vómitos (frecuentes en la torsión testicular) y demás

- Palpación abdominal e inguinal: ¿hernias?

- Inspección de la piel del escroto, aumento de tamaño, presencia de hidrocele, transiluminación

- Tamaño, consistencia y posición de los testículos: explorar la existencia de nódulos, localización de los mismos, localización del dolor. Si testículo en posición horizontal, sospechar torsión testicular. ¿Varicocele?

- Reflejo cremastérico: al acariciar la cara interna del muslo el testículo asciende. Abolido en la torsión testicular

- Signo de Prehn: al elevar el testículo mejora el dolor en las orquitis y en las epididimitis y no en la torsión testicular

Para repasar bien la patología escrotal en los niños os recomiendo la lectura del capítulo correspondiente del Manual de urgencias pediátricas del Hospital de Cruces.

Un vistazo a Fisterra, Guía Clínica de Masas escrotales, es también recomendable.

Y cómo no, UpToDate en los capítulos que abordan esta materia para rematar la faena...

En todo caso, son recursos fáciles, ágiles y disponibles desde nuestras consultas para resolver las dudas in situ, ¿no?

sábado, 23 de noviembre de 2013

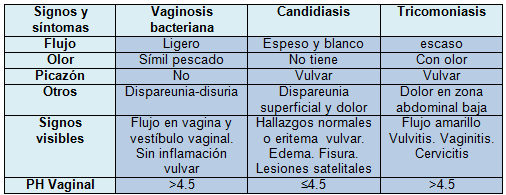

Flujo vaginal anormal Revisión sobre la etiología, características y tratamiento del flujo anormal en la mujer

| Radia Fahami BMJ 2013;347:f4975 |

| Una mujer de 29 años se presenta a la consulta con prurito vulvar y flujo vaginal blanco, espeso y sin olor. No presenta dispareunia ni sangrado vaginal anormal. Al examen clínico el abdomen no está tenso, la vulva impresiona normal y al examinar con espéculo se observa flujo blanco y espeso. ¿Qué se debe tener en cuenta? Características del flujo: comienzo, duración, color, olor, consistencia (puede ser más o menos espeso), cambios cíclicos, factores que lo exacerban (por ejemplo entre relaciones sexuales). Síntomas asociados: prurito, dispareunia, dolor abdominal, sangrado vaginal anormal y fiebre podrían indicar infección de transmisión sexual. Historia sexual: Investigue si la paciente se encuentra en riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual (menor de 25 años, nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, antecedentes de infecciones sexuales.) El uso de anticonceptivos puede afectar el flujo. El embarazo puede alterar las características del flujo y es un factor importante para el tratamiento. Medicación actual o tratamientos previos: los antibióticos, corticoides y las drogas de venta libre como el clotrimazol pueden alterar el flujo vaginal normal. Enfermedades: como diabetes o pacientes inmunocomprometidos. Causas no infecciosas: reacciones alérgicas, pólipos o ectopía cervical, tumores del aparato genital, cuerpo extraño (tampón). Las causas más frecuentes son fisiológicas, vaginosis bacteriana y candidiasis. Tabla 1: Características de las diferentes causas de flujo vaginal anormal  ¿Cómo debe actuar? Examen clínico: Si la paciente se niega a la revisación, puede administrarse tratamiento para candidiasis o vaginosis bacteriana si presenta bajo riesgo de infección de transmisión sexual y no presenta síntomas del tracto genital superior. Palpación abdominal: busque masas o rigidez. Inspeccione la vulva en busca de flujo, eritema, ulceras, cambios en la piel o lesiones. Examen pélvico bimanual: para revisar anexos y útero, zonas rígidas y masas o movimiento cervical (lo que puede indicar enfermedad inflamatoria pélvica) Examen con espéculo: es útil para revisar las paredes de la vagina, cérvix y características del flujo. Puede chequearse el PH vaginal utilizando un hisopo. Esto puede ayudar a averiguar si la infección es bacteriana, por tricomonas o por cándida. Tome con hisopo una muestra del endocervix si sospecha de infecciones de transmisión sexual El uso de hisopos tiene valor diagnóstico limitado excepto en el embarazo, post instrumentación, tratamiento fallido, síntomas recurrentes o para confirmar candidiasis. Manejo del paciente: ¿Cuándo derivar al especialista en ginecología? -Cuando se sospecha de gonorrea, tricomoniasis o enfermedad pélvica inflamatoria. -Cuando es necesario notificar a la pareja -Diagnóstico incierto -Síntomas recurrentes o persistentes -Infección vaginal (no sexualmente transmitida) Vaginosis bacteriana: es muy importante su tratamiento, especialmente durante el embarazo ya que puede traer complicaciones. Tratamiento: Metronidazol 400mg vía oral dos veces al día durante 5 a 7 días u óvulos intravaginales. Si hay recurrencia: Metronidazol oral por 3 días al comienzo y al final de la menstruación. Siempre aconseje evitar el alcohol durante el tratamiento con esta droga. Candidiasis: los antifúngicos orales o vaginales son igualmente efectivos, evite tratamiento oral durante el embarazo. En caso de recurrencia y para mantenimiento puede utilizarse por 6 meses. Infección de transmisión sexual: Siempre indique realizar un test para clamidia en mujeres sexualmente activas menores de 25 años. Sugiera test para HIV y sífilis. Clamidia: indique para su tratamiento una única dosis de azitromicina 1gr. O dos dosis de doxiciclina 100mg por 7 días. Gonorrea: Las infecciones no complicadas deben tratarse con una inyección intramuscular de ceftriaxona 500mg y azitromicina 1mg vía oral, ambas en una dosis única. Realizar un test post tratamiento para confirmar la cura. Consejo e higiene personal: Brinde consejo sobre evitar duchas vaginales, productos perfumados y ropa sintética ajustada. Eduque al paciente sobre las características del flujo normal. |

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)